重要结论

最新研究表明,每日行走7000步,便能显著降低过早死亡和罹患重疾的风险。

该运动量可显著降低心血管疾病、痴呆症与2型糖尿病等多种重症的患病风险。

根据世界经济论坛“健康劳动力”倡议的指引,鼓励人们增加运动量,有助于应对肥胖等刻不容缓的公共健康挑战。

每当面临“日行几步为健”的疑问,我们许多人下意识便会将答案与“万步”挂钩。

但一项新研究挑战了这一观念,发现更少的步数对大多数人而言不仅更易达成,也足以显著降低重大健康风险。

这场讨论恰逢其时:让更多人动起来,已成为世界各国政府在健康与经济领域的当务之急。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球超30%的成年人与高达81%的青少年(11-17岁)运动不足。这不仅危及个体健康,加重医疗系统压力,更造成巨大经济损失。

我们每天究竟需要走多少步?

科学家们通过分析超过16万成年人的历史数据,对步数标准进行了重新评估。研究表明,相较于广为流传的“万步”目标,每日行走7000步或许就足以显著降低罹患严重疾病甚至死亡的风险。

这项由悉尼大学主导并发表于《柳叶刀-公共卫生》的研究成果表明,与日均步数极低(约2000步)的个体相比,每日步行近7000步者在多项严重健康风险的相对风险上降幅显著,包括:

全因死亡率(降低47%)

心血管疾病(降低25%)

癌症(降低6%)

2型糖尿病(降低14%)

痴呆症(降低38%)

抑郁症(降低22%)

低步数亦与健康改善显著相关

研究指出,对心脏病等特定病症而言,增加步数或能带来更大效益。然而在多数其他健康维度,超额步数虽仍有益处,但其增益效应在迈过7000步门槛后逐渐减弱。也就是说,对平时不动的人而言,只要能坚持走到7000步,就是“性价比最高”的健康投资。

研究还发现,即便是低于7000步的适度步数,只要相较于日均2000步的低活动水平有所增加,就会与更好的健康结果呈现正相关。

“即便步数仅小幅增加——例如从每日2000步增至4000步——也能带来可观的健康收益。” ——悉尼大学公共卫生学院Melody Ding教授

研究者特别强调,针对癌症、痴呆症等多数疾病的证据仍建立在有限数量的研究基础上,学界需进一步工作以确证这些具体关联。不过他们一致认为,这项发现的核心价值在于证实:鼓励人们监测步数,确是改善健康的有效途径。

与此同时,世界卫生组织传递的信息明确无疑:任何程度的身体活动都胜于久坐不动,每一份运动都值得被重视。

运动为健康与经济带来的双重效益

全球有10亿人深受肥胖问题困扰,而步行作为一种零成本且能轻松融入日常生活的方式,对于提升全民健康水平至关重要。

世卫组织特别强调,解决该问题不能仅停留在呼吁个人改变生活方式层面,而需启动全社会协同机制,系统构建让人愿动、能动、动得安全的支持性环境。

全球众多城市与国家已对此形成共识。以巴黎为例,该市率先推行“15分钟城市”规划理念,确保居民日常所需皆在步行或骑行15分钟的范围内可达。从中国的上海到澳大利亚的墨尔本,众多城市也正将这一理念纳入城市规划框架。

此外,鼓励步行的创新实践正在全球多国协同推进。例如英国斥资4亿美元兴建新一代步道与自行车专用道;新加坡则系统性构建步行友好基础设施网络,并通过举办“全国健步大挑战”进一步激励民众提升日常步数。

肥胖问题与200余种疾病存在共病关联,应对此事不仅关乎健康,更涉及经济效益:其给全球经济造成的重负估计约2万亿美元。世界经济论坛“健康劳动力”倡议明确指出,当下必须系统性解决这项公共卫生议题。

推动全民建立规律步行习惯,无论运动量大小,都将对公共健康产生深远影响。正如《柳叶刀》报告所述:"对于有能力行动的人而言,每一步都作数"。

来源:世界经济论坛官网,2025-10-01

作者:David Elliott,论坛议程资深撰稿人

翻译:黄思婕

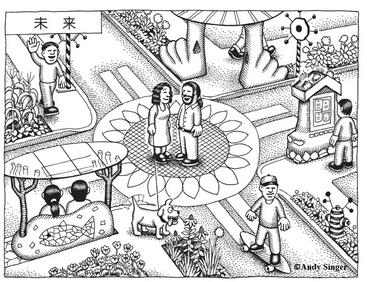

封面漫画作者:安迪∙辛格(Andy Singer),美国漫画家,作品主题聚焦自行车、交通运输以及土地使用等话题。本幅漫画作品已授权在"2014年中国城市无车日活动"中使用,助力绿色出行科普。